师德师风主题育人小故事(城市与环境学院篇)

教诲如春风 师恩似海深

张戬

杨新军老师在考察黄河流域生态保护与黄土高原乡村转型发展途中

最初知道杨新军老师是在我写本科毕业论文的过程中,杨老师团队的论文给予了我许多启发。当2017年我考上西北大学的硕士研究生,并得知杨老师是我的指导老师时,有一种“追星”成功的感觉。刚开始进入杨老师的研究团队时,由于自己的基础相对薄弱并缺乏阅读文献的有效方法,令我陷入不知如何开展科研工作的迷茫之中。当我向杨老师寻求帮助时,他耐心地指导我如何将一篇文献读懂读透彻,同时也指导告诫我,不光要看论文,还要多读一些经典书籍,要注重对理论知识的积累,做学术切勿急躁,要静下心来。在杨老师的耐心指导下,我渐渐掌握了读文献的方法和技巧。并且通过大量的文献阅读,对研究课题有了初步的了解,并顺利完成了科研生涯中的第一篇小论文。

到研二在面对论文开题时,由于我对已有理论知识认识的不足,一时不知该如何切入选题。杨老师主动帮我分析选题可行的切入角度,耐心地听取了我的思路和担忧,并针对我思路中存在的问题一一予以解答,指出完善方向。他在纸上写下从哪个视角开展研究以及需要注意的问题,并梳理出论文的篇章结构。正是杨老师的细致指导,让我确定了最终的研究切入视角,并顺利完成毕业论文。

在注重增强我们理论知识学习的同时,杨老师还重视对我们实践知识的培养。他时常告诫我们,做科研不仅要有理论知识的储备,更要注重实地考察。杨老师以身作则,全面细致地了解每一个案例地的情况,多次带领我们到汉中、安康、西安、民勤等地考察,足迹遍布陕南、关中、陕北和干旱区绿洲。正是凭借这种理论联系实际的科研态度,杨老师在干旱半干旱地区资源环境承载力与可持续发展的研究领域中取得了同行认可的研究成果。在他的悉心教导下,研究团队在干旱半干旱区恢复力等关键领域取得了多项重要成果,并培养了多位扎根西部、潜心科研的科研工作者。

杨新军老师与课题组师生的合影

在西北大学求学的三年转瞬即逝,杨老师春风般的教诲、严谨的治学态度、敏锐的学术洞察力、渊博的学识、洒脱的生活态度,使我在做人、做事和科学研究等方面获益良多。杨老师的谆谆教诲,我将铭记于心,在未来的科研工作中谨遵老师的教诲。

【作者简介】张戬,西北大学城市与环境学院2017级人文地理学专业硕士研究生,现为西安建筑科技大学管理学院教师。

儒雅传道 引领人生

姜永青

赵新正老师带领学生开展课题项目调研

都说人的一生,总会碰到几位“贵人”,或是满腹经纶的学者,亦或者推心置腹的挚友。我很庆幸,在我学业的关键时期,能够遇到这样一位亦师亦友的老师,赵新正老师。

初见赵老师时,儒雅、博学的气质令我印象深刻。那时,赵老师问起我的科研规划,我虽知识浅薄、表达生涩,但赵老师给我耐心讲解、科普学科领域内的前沿方向,询问我所感兴趣的研究课题。在日后的科研沟通中,赵老师虽工作繁忙,但也时刻关注我们的学业进度。他充分尊重我们的选题,时常在“堵点”问题上同我们一起思考、推演。我们也总能在这个过程中迸发“灵感”,推动科研项目的一步步完善。

赵老师时常给我们强调,学习和实践结合,才能更好地提升自我。第一次接触项目课题,是“陕西省2021年巩固脱贫成果后评估项目”,面对纷繁复杂的项目流程和细致琐碎的工作要点,能否保质保量地完成任务,我们心里都犯起了嘀咕。那一次,赵老师在会议室内,将自己以往的工作经验和心得毫无保留地讲给我们,鼓励我们大胆去组织、细心去构思、耐心去复盘。赵老师对项目严格把关,事无巨细,即便常常到深夜,他都与我们共同奋战在岗位上。从那之后,每逢课题遇到“瓶颈”,我都会找赵老师解惑答疑。他教授的思路方法,直到我参加工作,仍受益匪浅。

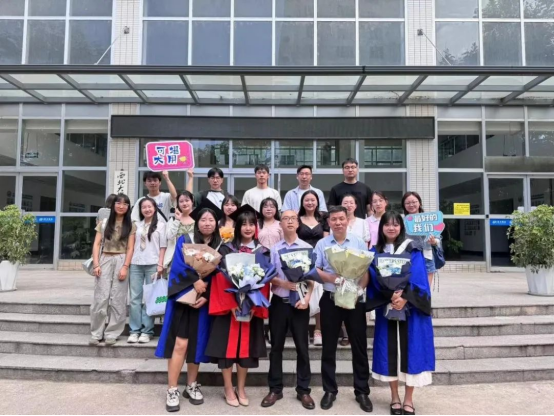

赵新正老师与所指导的2021级硕士生的毕业合影

今年6月,我完成了三年研究生的学习。在略带离愁别绪的毕业季,赵老师面对着即将踏上人生新旅程的我们,眼中满是不舍与期许。临别前赵老师告诫我们,无论走到哪里、做什么样的工作,都要保持一颗求知若渴的心,秉持坚韧不拔的意志和独立思考的能力,去勇于探索未知的领域。毕业后,回想过往师生共同学习生活的一点一滴,我心中充满感恩。我会将赵老师的每一段语重心长的教诲、每一次身体力行的示范铭记在心,励志精进,努力成为对国家和社会有用的人。

【作者简介】姜永青,西北大学城市与环境学院2021级硕士研究生。